精彩书摘:

恐怖主义的前世今生

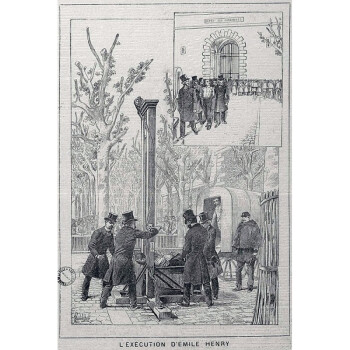

1894年2月12日晚,一个年轻的无政府主义者埃米尔•亨利(Émile Henry),向巴黎圣-拉扎尔车站(Gare Saint-Lazare)附近的终点站餐馆(Café Terminus)扔了一枚炸弹。可以说,这是人类历史上第一场现代意义上的恐怖主义行动。它代表了世界上一种新的恐怖形式:袭击在错误的时间、出现在错误地点的无辜群众。在亨利看来,身为资产阶级,终点站餐馆里的用餐者本身就有罪过。

亨利制造的炸弹袭击不同于其他暴力袭击。以发生在俄国的袭击事件为例,其目标是沙皇、地方长官或军官,这些人显然被视为政府代表。在此意义上,它与我们这个时代所发生的恐怖袭击很不一样,例如发生于2015年1月7日法国讽刺杂志《查理周刊》(Charlie Hebdo)总部的恐怖袭击案,该案造成11人丧生,而袭击对象是作家和漫画家;再如两天之后发生在巴黎南部一家犹太洁食超市的凶杀案,遇难者为4名犹太人质。另一起骇人听闻的大屠杀发生在2015年6月的美国南卡罗来纳州查尔斯顿市(Charleston),一名白人至上主义者在教堂里屠杀了9名非裔美国人。和“伊斯兰国”(ISIS)组织为了建立伊斯兰教国家而在叙利亚和伊拉克的大肆屠杀以及博科圣地组织(Boko Haram)在非洲的所作所为类似,这些悲剧提醒我们,这个世界日益为恐怖主义荼毒。

这些是19世纪的无政府主义者和当代恐怖主义者的本质区别。然而,有人会提出无政府主义的例子,它有某种由真实的信仰构成的世俗宗教的特点。最显而易见的是,他们的目标大相径庭。无政府主义恐怖分子——我们还应知道,绝大部分无政府主义者并非恐怖分子——想摧毁国家政权。在伊拉克,恐怖分子得益于一个极端虚弱的中央政府;而无政府主义者反抗的则是日益强大的国家政权。

然而,连埃米尔•亨利在内,19世纪末的无政府主义恐怖分子与2001年9月11日驾驶劫持的飞机撞向世界贸易中心和五角大楼的恐怖分子有一些重要的共同之处。历史经验以及现代恐怖主义起源所展现出来的共同点有助于我们应对和防范现代恐怖主义。

第一,在20世纪90年代末,奥萨马•本拉登(Osama bin-Laden)宣布,他从此之后将袭击美国平民,而不只是军事目标和领导人,以此打击美国政府。显然,在此之前,平民也曾被当成袭击的目标,但是本拉登明确指出,在他看来,美国在中东(以及其他地方)的政策使针对美国平民、士兵和政治领导人的宗教战争具有了正当性。而亨利在一个世纪以前就作出了类似的杀戮决定。在他将炸弹投向终点站餐馆的关键时刻,他重塑了“恐怖”这个概念的意涵。与之类似,在20世纪20年代和30年代,孟加拉地区的武装分子把一切欧洲人视为可以袭击的对象。

第二,无政府主义恐怖分子和今天的伊斯兰原教旨主义者都超越了社会界限的藩篱。在19世纪90年代的法国,无政府主义爆炸袭击者是被社会遗弃的一群人。法国、意大利和西班牙的无政府主义者多为工匠或工厂工人,意大利和西班牙还有一些无政府主义者是农民。这些人在恐怖主义第一次浪潮时发动无政府主义袭击,他们一般来说都没受过什么教育。而亨利却大为不同,他是一个中产阶级的知识分子。很多俄国革命家都出身非常贫寒,但是米哈伊尔•巴枯宁(Mikhail Bakunin)和彼得•克鲁泡特金(Pyotr Kropotkin)却都是贵族出身。本拉登也是一个极端富有的沙特阿拉伯家族的苗裔。

第三,埃米尔•亨利和他的前辈们都追求革命的永垂不朽(immortality)。这些武装分子希望通过自己英雄般的殉难来启示别人,就好像二战中的神风特攻队飞行员和现代社会的自杀式爆炸袭击者一样。第一波恐怖主义袭击的特征可以概括为对殉难的追求和歌颂,尤其看重被处决的一幕(比如“芝加哥的殉难者”的例子,1886年5月4日在干草市场(Haymarket Square)进行了一场屠杀,随后又实施了绞刑;或是把法国无政府主义者拉瓦绍尔(Ravachol)和奥古斯特•瓦扬(Auguste Vaillant)送上断头台)。对殉难的追求在新近的恐怖主义浪潮中越来越普遍,这为自杀式袭击提供了意义和目的。对这些残酷的处决可以有各种评价,但绝不可能说是失败——反而,这些袭击证明有可能把强大的政府卷入斗争。

第四,两种类型的恐怖分子都针对强大的敌人,那就是他们试图摧毁的社会结构,与此同时,至少能给某一人群制造恐慌。正如同一个出现于6世纪的中国成语——“杀一儆百” 。对无政府主义者而言,敌人是国家和资本主义(还有它们的基础,如军队和教会);对现代恐怖分子而言,敌人是整个西方世界,尤其是美国政府的权力。两种恐怖主义都认为敌人在压迫普通民众,不管是19世纪政府使用的严苛手段和经济不平等,还是当代西方对伊斯兰世界的威胁——至少宗教激进主义者如是说。

第五,炸药和炸弹成了首选的武器,因为炸弹容易获得,且容易穿透全副武装的国家的防御。信仰“制造事端搞宣传”(propaganda of the deed)的无政府主义者和现代恐怖分子(这么看来,包括国际主义运动中的游击队战士)都找到了制造炸弹的方法,且这种炸弹还易于隐藏,在制造爆炸袭击时也很有效。在过去,强大的国家对游击队活动束手无策,极易受到攻击,比如拿破仑的士兵经常命丧西班牙、意大利和俄国的农民之手。比如路边炸弹这样的爆炸装置,使“弱者的武器”概念有了新的维度。这又一次说明,强大的国家在面对一小拨意志坚定的敌人时,依然无可奈何,虚弱不堪,这些敌人会引发恐慌,还削减对政府乃至整个国家系统的信心。

第六,恐怖分子热诚地笃信他们的意识形态,而且自信他们的队伍会日益壮大,最终他们会取得胜利。这对恐怖主义的运动而言,造成一种天启式(apocalyptic)效应,甚至像千禧年耶稣再临论(millenarian)一般。现在,很多参与暴力袭击的恐怖分子都是一些年轻人,他们决定要按照适合自己的方式来改造世界,这和19世纪时的情形并无二致——埃米尔•亨利被处决时年仅21岁。在20世纪头十年,年轻气盛也是俄国社会主义革命恐怖分子的主要特征。

第七,在对付恐怖主义方面,不论是19世纪末的法国政府还是深陷伊拉克战争泥潭的美国官方,都想找出一个有组织、有预谋的大集团,而不愿承认是很小的组织乃至个人制造了局部的甚至是随意的袭击。19世纪末的无政府主义者既没有真正的组织也没有领袖能够控制全部信徒,他们强调发挥全部的个人能动性。尽管无政府主义出现了全球化的趋势,但根本没有大规模的无政府主义阴谋。1894年刺杀法国总统萨迪•卡诺(Sadi Carnot)的桑特•杰罗尼姆•卡西瑞欧(Sante Geronimo Caserio),1900年刺杀意大利国王翁贝托一世(King Umberto I)的盖塔诺•布雷希(Gaetano Bresci),和亨利一样都是单打独斗。所谓的“炸药俱乐部”(dynamite club)纯粹是当时人的想象而已。无政府主义恐怖分子最多是通过非正规的网络得到一些资金上和情感上的支持。无政府主义流亡者在伦敦,或者在巴黎和巴塞罗那的工人阶级区和城市郊区找到了避难所。在今天,潜在的伊斯兰恐怖分子也经常能在西方国家的穆斯林社区中找到安全的天堂。有人深刻地分析了21世纪头十年的伊斯兰激进主义恐怖分子,强调“现在的恐怖主义已经从基地组织(AI-Qaeda)中心,变成全球遍布‘自发’行动的恐怖主义组织”。现在,由于穆斯林对宗教殉难的重视,自杀式爆炸袭击对个人的吸引力远胜无政府主义全盛期。而且,在一个全球化的世界中,媒体会迅速公开发生的恐怖主义袭击及其各种形式的成功,这可能会在其他地区激起随之而来的袭击。这如同瘟疫——最近几年的非洲和中东地区就是如此。

然而,革命式的暴力——比如拉瓦绍尔、瓦扬和亨利的所为——和反抗外敌占领的抵抗暴力——比如法国在阿尔及利亚、以色列在巴勒斯坦、美国在越南和伊拉克所遇到的——依然存在根本的差别。

在西方世界,革命的暴力和反抗外敌的暴力一般都是针对国家的,国家被视为压迫性的或是不公正的。甚至,其实“恐怖主义”(terrorism)这个词,恰恰要追溯到国家恐怖这个根源上,比如法国大革命期间的公共安全委员会(Committee of Public Safety)。马克西米利安•罗伯斯庇尔是从塔西佗的《罗马史》中借用的“恐怖主义”这个词。最早的“恐怖分子”是为政权服务的,以惩罚那些敢于反抗国家权威的人。并且,有人已经指出国家恐怖主义不但是最早出现的,且其危险性之大让对抗现存国家秩序的当代恐怖主义都难以望其项背。根据一项令人震恐的统计数字,在20世纪,死于政府之手的人竟然多达1.7亿之巨,绝大多人数是在他们自己的国家被杀死的。在19世纪80年代,无政府主义者发动的袭击至多也就造成60人死亡,200多人受伤。当然,不能说这不是悲剧,但和国家恐怖主义制造的受害者相比,只不过是沧海之一粟。总体而言,国家恐怖主义的受害者和“非国家”恐怖主义制造的受害者数字的比例接近260∶1。而国家恐怖主义则经常被淡忘,或者被轻描淡写地一笔带过。

西方的恐怖主义于是变成了政治进程的一部分,某种国家与其凶残敌人之间跳的“死亡之舞”(danse macabre)。此二者戏剧般地互动,又使彼此做出暴力反应。持不同政见者感到的仇恨只会由于政府更为残酷的镇压报复而越积越多。残酷镇压有时似乎根本不管用,它只会激发更多的暴力。9•11恐怖袭击发生之后,恐慌氛围横扫整个美国,这正如无政府主义者在大开杀戒的年代给法国巴黎造成的恐慌一样,而这种公众恐慌又给西方政府镇压无政府主义者提供了合法的理由。过度镇压只会增加恐怖主义者的规模,正如19世纪80年代的意大利和西班牙一样。

9•11恐怖袭击之后的世界也是如此,尤其是美国入侵伊拉克这场恶名昭彰的战争造成的灾难,这个国家——尽管是有一个恶魔般的统治者——对美国兵本没有严重的威胁,而且和基地组织毫无瓜葛,直到伊拉克战争给那里招来了恐怖主义组织为止。

1871年5月21日至28日被称为“五月流血周”,在这一周中,巴黎公社社员被大肆屠杀;1891年5月1日,法国北部的富尔米(Fourmies)发生了小规模的屠杀;同一年,在克里希(Clichy),三个无政府主义者遭到残酷虐待;这些事件都说明,国家对无政府主义者的以暴制暴,已经深深铭刻在普通大众的集体记忆之中。毫无疑问,政府的血腥镇压在意大利、西班牙和法国都激起了新的袭击。不过,从法国在19世纪80年代的政策看来——西班牙的政策与之不同——监狱并不真正折磨犯人。然而,令整个世界大为震恐的是,美国军队在伊拉克系统地虐待甚至折磨犯人。犯人常年被关在关塔那摩基地,并且被剥夺了接触任何法律代理人的机会,甚至从未受到任何指控。据说,美国中央情报局(C.I.A.)在其他许多国家开设了大量秘密监狱设施(有时被称为“黑监狱”),其中包括埃及、波兰、罗马尼亚和捷克共和国,与这些监狱不同,关塔那摩基地就是试图让公众知道,传说中的国外恐怖分子现在被关押在条件极其恶劣的监狱中,并且这合理合法。时任美国副总统的迪克•切尼(Dick Cheney)在回答关于犯人待遇的问题时几乎是在自吹自擂,而总统乔治•W.布什(George W.Bush)则抱以他那招牌式的傻笑(smirk)。布什和切尼如此这般的回答,恰恰帮助了恐怖分子招募更多新成员。一位评论者甚至表示,“如此回应恐怖分子,简直比这么做本身的破坏性更大”,因为这会招致更多的恐怖主义暴力袭击——这丝毫没有低估恐怖主义的威胁。

最近发生的事件一再提醒我们,恐怖主义依然是世界范围内的巨大威胁。在各国政府独自打击或与其他政府合作打击恐怖主义的同时,思考恐怖主义的历史起源与发展显得尤为重要——因为它恰恰起源于欧洲。这本书追溯了无政府主义者埃米尔•亨利短暂而充满暴力的一生。他在1894年2月向巴黎终点站餐馆投掷的那枚炸弹,代表着现代恐怖主义的起源。

感谢理查德•拉茨拉夫(Richard Ratzlaff)对本文的建议。

作者简介:

约翰·梅里曼(John Merriman,1946—),密歇根大学历史学博士,耶鲁大学历史学杰出讲席教授,布兰福德学院前院长,美国欧洲史学界权威学者。曾获法国政府颁发的荣誉博士学位、波兰教育部颁发的荣誉勋章、耶鲁大学杰出教学奖。著述甚丰,包括奠定其学术地位并已成为美国 高校通行教材的《现代欧洲史》。其主讲的耶鲁大学开放课程“欧洲文明”具有世界性影响

译者简介:

范譞,北京大学社会学系博士,任教于中华女子学院女性学系。研究领域为社会理论、身体社会学与性别研究。

内容简介:

现代恐怖主义源于巴黎的一家小餐馆,始于世纪末“美好时代”的那个阴冷雨夜......

1894年,青年知识分子埃米尔·亨利在一家餐馆投放炸弹,无辜民众受伤死去,在欧洲史家约翰·梅里曼看来,此前的暴力袭击总是针对特定的“大人物”,而埃米尔事件是“第一起现代意义上的恐怖主义袭击”。

《一触即发:现代恐怖主义的起源》把人们拉回真实的历史现场,通过巡检法国知识分子埃米尔·亨利的成长经历、思想变化、社会交往,刻画这位原本前途无量的青年如何一步一步走向穷途,也全景展现了“美好时代”的巴黎暗潮涌动的时代画卷。作者梅里曼运用详尽的档案与报刊资料,错落有致安排章节、裁剪线索,兼顾叙事技巧与史学家的严谨性。

复盘埃米尔事件时,梅里曼并不做非黑即白的道德判断,而是充分还原人物与事件的复杂性,探索现代恐怖主义的真正根源。埃米尔事件发生一百多年后的今天,恐怖主义的隐患威胁着全球安全。通过重审现代恐怖主义产生与存续的土壤,反思无差别袭击在世界范围内勃兴的来龙去脉,梅里曼进而指出,西方世界冷酷的国家机器也是恐怖主义的帮凶。

目录:

894年巴黎地图 / 1

中译本序 / 1

恐怖主义的前世今生 / 1

前言:终点站餐馆 / 1

第一章 欧洲之都的光与影 / 1

第二章 流放者的次子 / 20

第三章 “因爱生恨” / 47

第四章 爆炸案 / 68

第五章 喋血警察局 / 100

第六章 两枚炸弹 / 141

第七章 审判 / 168

第八章 反响 / 209

巴黎补记 / 225

致谢 / 226

参考文献 / 229

索引 / 239

译后记 / 257

好评度