- 规格参数

- 产品介绍

- 商品评价

- 包装清单

- 售后服务

- 常见问题

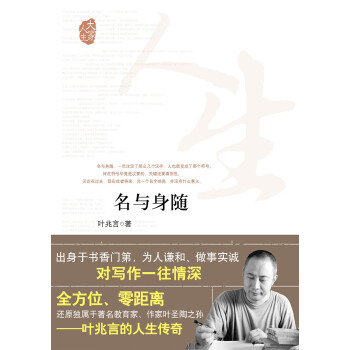

名 与 身 随

阿成兄来信,命令抽空做一篇“随笔”,两三千字即可,写什么都行。古人说,正欲清谈闻客来。清谈乃一大快乐。我喜欢清谈,所谓随笔,不过以笔代嘴,瞎七搭八,想到哪就写到哪。

就说我的名字。很多人都说好,说是再也用不到取笔名了。我的名字仿佛生来就准备当作家的。同名的概率非常小,兆和言本来是取名常用的字,可放在一起,当真就有了些独特性。

其实我的父亲从来就没想过自己儿子的未来会是个作家。我生于1957年,这一年父亲被错划成“右派”,此后的二十年中,他的生活一直是灰色的。虽然我们家出了三代作家,写东西在我们家却是一个犯忌的词汇。老实说,我从小最看不上眼的人,就是作家。父亲当了“右派”以后,对写作已没激情,命里注定却不得不继续写东西,写那些自己毫无兴趣的文字。很长一段时间内,他是剧团的编剧,好不容易胡编乱造一个戏,请了大大小小的文艺官员来审查,听一番似是而非不关痛痒的指示,然后开夜车,硬着头皮按照指示改,改得脸发青,改得一支接一支烧香烟,房间里烟雾腾腾,谁进去了都喊受不了。

我的名字只不过是爱情的产物。父亲给我取名的时候,采取的拆字先生的伎俩,我的母亲姓姚,姚的一半里面有个兆,父亲名至诚,繁体字的诚有一个言字旁,父亲和母亲拿自己的名字开刀动手术,一人给了半个字,便有了如今的叶兆言。

父亲为我取的名字曾得到了祖父的称赞。要得到祖父的称赞并不容易,尽管祖父自己替人取名字一向不太认真。祖父取名字的特点是随意。伯父叫至善,姑姑叫至美,父亲最小,本来应该叫至真,可是祖父故意闹别扭,改成了至诚。祖父晚年和父亲闲聊,曾笑谈给父亲取名时的想法,他觉得至真是什么人顺理成章都能想到的,于是偏偏改成至诚,让大家的想法都落空。我堂哥的名字也都是祖父取的,大堂哥叫三午,因为祖父属马,大伯属马,大堂哥也属马的缘故。二堂哥一直懒得取名,小时候人长得胖,小名就叫大块头,这是南方对胖小孩的一种叫法,叫顺口了,干脆找了音近的字,大奎。堂姐也是如此,都叫她小妹,叫惯了,再找个形状相近的字,小沫。最小的堂哥生于国际争取持久和平年,这一次更省事,就叫永和,是一个最普通最常见的名字。

我自己对取什么样的名字,在一段时间内,很在乎。十二年前刚开始发表作品的时候,我想自己无论如何得有一个响当当的笔名。当然,作为一个大作家,仅仅只有一个笔名远远不够。我最初发表三篇小说,用了三个名字,一是真名真姓,一是邓林,用的“夸父逐日”的典,一是孟尼,是梦里的谐音。年轻气盛,我想自己每一种风格的小说,都应该有一个笔名。

起笔名是一种自恋。我想到自己用过的笔名就想笑。读研究生的时候,因为已经成家,又迫不及待添了个很可爱的小女儿,囊中羞涩,于是写文章,用的笔名和钱都沾亲带故。用的很多的是刘克,本来想用德国的货币单位马克,后来想想,自己不嫌俗气,用稿单位恐怕受不了,便把马改成牛,再借用一个谐音字刘。类似的用货币单位为笔名的还有梅元。

我用一个女孩子的笔名,写了一组关于女孩子的文章。这个笔名就是萧菲,萧菲是小费的意思。

此外,我用过的笔名有叶言,有舒书,用得最多的是谈风。谈风是父亲的笔名,我不管三七二十一,和他打了个招呼,拿过来就用。用谈风这个笔名,我在报纸上发表了四十四篇关于过去中学生的随笔,我做出很有学问的样子,在文章里大谈过去的中学生,从吃喝玩乐,到当时流行的时尚,从轶闻趣事,到当时学生的向往和理想,真所谓无所不谈,什么都敢吹。很多中学生都以为我是个从旧社会过来的老先生,他们写信给我,把我当作了和他们爷爷差不多的老人。

我所起的最不成功的名字,是我女儿的名字。当时和父亲商量来商量去,结果给女儿起了个名字叫叶子。理由是女儿生在甲子年,属鼠,子丑寅卯甲乙丙丁,都排在第一位。女儿出生时,正是半夜,医生出来报讯,有气无力地对我说:“姓叶的,是个女的!”她那样子就好像是她有什么过错,或者是我有什么过错似的,和她前一次出来报讯别人生了个儿子时的喜气洋洋理直气壮,完全判若两人。我当时就有些憋气,时代不同了,男女都一样,而且真要是只允许生一个小孩,我更情愿要女儿。

因此叶子的子,也有谁说女儿不及男的意思。因为有些赌气,女儿的名字就显得欠考虑。结果我的想法和三流电视剧的编剧不谋而合,电视上常常可以见到叶子这个名字。女作家们也常常用叶子做笔名。过去是不曾留心,现在突然发现竟然会有那么多的人叫叶子。

给人起名字不能注册商标申请专利,同名同姓反正谈不上侵权。女儿去上小学,同年级果然有了三个叶子,两个女的,一个男的。在我犹豫之际,另一位女叶子的父亲已为其女儿改成叶梓,这种换字法只省去了一部分麻烦,老师喊起来,不得不加上一年一班的叶子,或者一年四班的叶梓。比这更麻烦的是男叶子和我女儿在一个班,我提议就在叶子前面加上姓氏识别,可老师觉得别扭,于是按出生年月,男叶子大一些,叫大叶子,我女儿小,自然只能屈居小叶子。

男叶子的父亲比我更耿耿于怀,他不止一次向我,或者向我的妻子抱怨,说他所以为儿子起这么个名字,完全是因为他的儿子属鼠,生于甲子年,言下之意,是嫌我们僭越。况且老子孔子孟子都是男的,女孩子子不子的,只有日本人才这样。

怎么也不会想到给女儿起名字会惹出许多麻烦。本来是人都应有个名字,叫什么说穿了也没必要太较真。然而同名同姓的确是个大问题。朝鲜人仿佛不是姓金,就是姓朴,姓李,姓崔。瑞典的七百万人口中,有一百万人只用三个姓,这就是安德逊,约翰逊,尼可尔逊,同时被三百万瑞典人使用的还有六个男名和六十个女名,因此聪明的瑞典人不得不考虑用电子计算机来组合姓名。最早用电子计算机取名字的还有丹麦。事实上,我们的身份证号码就是这么回事。中国的人太多了,譬如我就不知道自己的身份证号码是多少。好多人合用一部电话机,每个城市的号码簿便是厚厚一大本。用数字来给人取名肯定是一种浪漫主义的念头。雷同似乎注定不可避免,甚至叫阿猫阿狗,也能撞车撞出一大堆来。

话越说越远,远得再扯下去,就有些对不起阿成兄了。总之起名字是一件十分尴尬的事。名正言顺,谁都想起得完美一些,熨帖一些。人既然已有了个名字,想再改,也难。名与身随,一旦注定了那么几个汉字,人也就变成了那个符号。好在符号毕竟是次要的,关键还要看货色。无论在过去、现在或者将来,光一个名字响亮,并没有什么意义。

记忆中的“文革”开始

“文革”开始的时候,我刚九岁,上小学二年级。常听人说自己小时候如何,吹嘘童年怎么样,我是个反应迟钝的人,开窍晚,说起来惭愧,九岁以前的事情,能记清楚的竟然没有几桩,很多记忆都是模糊的。一些掌故和段子,是经过别人描述以后,才重新植入了我的大脑皮层。往事是别人帮着我一起回忆才想起来的。记得有一天课间休息,一位美丽的女同学突然站到了我面前,用很纯真的口气,问我母亲是不是叫什么。我说是呀,她就是我母亲。接下来都不说话,有那么短暂的一小会儿,大家都哑了,然后女同学眼睛一闪一闪地说,昨天晚上她去看戏了,是我母亲主演的《江姐》。

永远也忘不了这位女同学的表情,圆圆的眼睛红润的脸色,让人神魂颠倒,让人刻骨铭心。我似乎是从那时候才开始知道事,才开始有明确的记忆。那年头,孩子们心目中的明星,不是漂亮的名演员,而是故事中的英雄人物。我们满脑子都是黑白分明的好人坏人,个个向往烈士和革命者,人人痛恨叛徒和反革命。女同学的羡慕表情,仿佛我真是江姐同志的后人,真是烈士遗孤。也许只是自己有这样的错觉,为了这错觉,我得意了好几天。我觉得那女孩子爱上我了,当然事实的真相应该是,我爱上了那个女孩子。

我的小脑袋瓜里乱七八糟,时间和空间都发生了错位。课堂上读过些什么书,老师在说什么,已经记不清楚,我成天陶醉在革命后代的得意之中,享受着一个烈士遗孤的幸福感觉。母亲的光环笼罩着我,她在舞台上的走红,伴随着我的童年。我的耳边反复回响着“这是谁的儿子”的絮语,她和她所扮演的英雄人物融为一体。母亲的女弟子对我宠爱有加,见了我,谁都会发出一两声惊奇的尖叫。她们抢着抱我、哄我,带我出去玩,在我的口袋塞糖果,塞各种各样好玩的小玩意儿。那是个忙乱的年代,我没有多少机会和父母在一起亲近,印象中,他们很少有时间跟我亲近。英雄人物的光环只是一种错觉,我的父母整日愁眉苦脸,总是处在这样那样的运动之中。负责照看我的保姆,常常为整理他们的行李抱怨,因为父母要不断地出门,要上山下乡,要去工厂煤矿,去社会的各种角落,参加“四清”,参加社会主义教育运动。在还不懂什么叫“体验生活”的时候,我已经先入为主,无数遍地听到了这四个字。

“文革”运动,只是一系列轰轰烈烈的运动中,最大最漫长的一个。“文革”并不是在某一天突然开始,也不是突然就结束。它像一段源源不断的河流,和过去割不断,和以后分不开。我有意义的记忆,恰恰是从“文革”开始的,它开始变得清晰起来,成为生命中不可分割的一部分。

也就是在九岁的时候,我突然发现母亲并不是什么英雄人物,她的走红已变成了一个巨大包袱。现实与想象,有着太大的距离。那年夏天,大家在院子里乘凉,我听见大人们正用很恐怖的口吻,谈论着刚开始发动的“文革”。我们的院子里住的都是名人,都是所谓的“三名三高”。我从来就没弄明白什么叫“三名三高”,只知道“名演员”和“高级知识分子”这两项。街上不时传来敲锣打鼓的声音,隐隐的有人在呼喊口号,我听见母亲说,她已经准备好了一双布鞋,革命群众要让她游街示众的话,就穿上布鞋,这样脚底不至于磨出水泡来。我的父亲照例是在一旁不吭声,有一个邻居说谁谁被打死了,谁谁被打折了腿,他们小心翼翼地议论着,已经预感到大难就要临头。一个个惶惶不可终日,七嘴八舌,最后得出了共同结论,那就是造反派真冲进来揪人,绝对不能顽抗,要老老实实地跟着走,有罪没罪先承认了再说。

我不明白学校为什么突然可以不上学了。对于一个孩子来说,这可是一件天大的好事,想怎么玩儿就怎么玩儿,天天都跟过节一样。我们的小学成了红卫兵大串联的集散地,外地来的红卫兵小将安营扎寨,在教室里打起了地铺,把好端端的学校糟蹋得跟猪圈一样。他们临走的时候,桌子掀翻了,板凳腿卸了下来,电线和灯头都剪了,说是那里面的铜芯可以卖钱。“文革”在我最初的记忆中,就像是狂欢节,痛痛快快砸烂一切,稀里哗啦打倒一片。这个城市里到处都是外地的孩子,而比我们大的一些本地孩子,也都跑到别的城市去革命串联了。那些兄弟姐妹多的同学,没完没了地向我吹嘘哥哥姐姐们的冒险。外面的世界实在太精彩,我记得当时最痛苦的,就是恨自己岁数太小,因为小,很多好玩儿而又轰轰烈烈的事情都沾不上边。

在我印象中,“文革”除了革命,没有任何文化。那时候街面上热闹非凡,到处生机勃勃,到处阳光灿烂。最喜欢看的是游街示众,被游街的人戴着纸糊的高帽,胸前挂着牌子,敲着小锣,打着小鼓,一路浩浩荡荡地就过来了。我们欢天喜地迎过去,跟着游街的队伍走,走到很远很远的地方,再跟着另一支游街的队伍回来。我已经记不清楚那些被游街者的面孔,甚至也记不清楚他们胸前牌子上写的字,看上去都差不多,是些什么人在当时就不在乎,现在更没有必要回忆。我们跑到南京大学去看大字报、看漫画,看毛泽东思想宣传队表演节目。这里是“文革”的中心,是各种激烈运动的策源地,是地方就挂着高音喇叭,是地方就有批斗会,没有白天黑夜,没有春夏秋冬。十多年以后,我成为这所大学的一名学生,当时最深刻的印象,就是这个学校怎么变小了。在我的记忆中,人山人海的南京大学,广阔得像森林一样无边无际。

我们经常跑到我父母的单位去玩,家属大院与那里只是一墙之隔。有一天,我看见满满一面墙,铺天盖地都是我母亲的大字报。仿佛今天街头见到的那种巨幅广告牌一样,我和小伙伴站在大字报前面,显得非常渺小。母亲的名字被写得七扭八歪,用红墨水打了叉。记得当时自己非常羞愧,恨不得挖个洞,立刻钻到地底下去。小伙伴们津津有味地看着,我逃不是,不逃也不是,硬着头皮在一边陪看。大字报上的内容早已记不清楚,只记得说到母亲有反党言论。

抄家是很多人都会遇到的。有一天,突然来了群气势汹汹的红卫兵小将,把我父母押到了角落里,袖子一捋,翻箱倒柜抄起家来。要说我一点没有被这大动干戈的场面吓着,那可不是实情。我被带到了厨房,小将们用很文明的方法,十分巧妙地搜了我的身。她们如数家珍,强烈控诉着我父母的罪行,然后一个劲表扬夸奖,说我是好孩子,说我是热爱毛主席的,会坚定不移地站在共产党一边。她们一点也没有把我当作外人,知道我身上藏着许多毛主席宝像,说仅仅凭这一点,已足以证明我是无产阶级司令部里的人。

这些话说到了一个小孩子的心坎上,在那年头,没有什么比这种认同更让人感到贴心,感到温暖如春。天大地大,不如党的恩情大,爹亲娘亲,不如毛主席亲。我身上确实收藏丰富,当时抢像章很厉害,害怕别人来抢,我把所有的像章都反别在衣服上。结果就像变戏法一样,我掀开这片衣服,亮出了几块宝像,撩起另一块衣襟,又是几块宝像。小将们一个个眼睛放出光来,惊叹不已。好几位造反派是我母亲的得意弟子,原来都是极熟悉的,她们在我身上摸来摸去,把我哄得七荤八素,目的却是想知道母亲有没有把什么东西,偷偷转移到儿子的口袋里。我对她们不无反感,只是觉得有些不好意思,因为那时候已经有了些性别意识,被这伙女造反派弄得很别扭。一个造反派摸索完了,另一个造反派又接着过来摸索,上上下下里里外外,都让她们给搜寻遍了。突然,一个小将跑过来报喜,说是找着罪证了,这边的几位小将顿时兴奋起来,一副大功告成的样子,也顾不上我了,扭头都往那边跑。

我隐隐约约听说是抄到黄金了,这在当时,就是个了不得的罪证。在我少年的记忆中,黄金绝对不是个什么好东西,只有地主资产阶级才会拥有,只有反动派才会把它当作宝贝。拥有黄金意味着你与人民为敌,意味着你是万恶的剥削阶级。听说那些被抄家的“坏人”,常把黄金藏在枕头芯里,埋在地板底下,既然是从我们家抄到了黄金,我确信自己父母像红卫兵小将说的那样,肯定不是什么好东西。我们家有很多书橱,听说抄到黄金的时候,我首先想到的,是那几根镶在书橱上黄灿灿的金属轨道。我至今都不明白,当时为什么会这么想,为什么会有这样自以为是的误会。也许是保姆和别人说过,我们家的书很值钱,也许是小人书和电影里的阶级斗争教育,让我产生了高度的革命警惕。反正当时确信不疑,认定那些金属轨道就是黄金。我的父母把黄金镶在书橱里,以为这样就可以蒙过别人的眼睛,可是他们没有想到,狐狸再狡猾,也斗不过好猎手。革命群众都是孙悟空,个个都是火眼金睛。

后来才知道,所谓黄金,不过是我奶奶送给母亲的一根金项链。我听见了母亲挨打的惨叫声,造反派此起彼伏地训斥着,显然并不满意只有这么一点小小的收获。他们继续翻箱倒柜,继续恶声恶气,动静越来越大,收获越来越小。我一个人待在厨房里,心里七上八下,不着边际地胡思乱想。不时地有造反派跑到厨房来,这儿看几眼,那儿摸几下,连油盐酱醋的瓶子,都不肯放过。在旧作《流浪之夜》里,关于抄家,我曾经写过这么一段文字:

一直抄到天快黑,大失所望的造反派打道回府。除了厨房,所有的房间都被贴上了封条。我的父母就在这一天进了牛棚,保姆也拎着个包裹走了,只留下我孤零零的一个人。

我整个地被遗忘了。我的父母把我忘了,造反派也把我忘了。

叶兆言,1957年出生,南京人。1974年高中毕业,进工厂当过四年钳工。1978年考入南京大学,1986年获得硕士学位。20世纪80年代初期开始文学创作,主要作品有八卷本《叶兆言中篇小说系列》,三卷本《叶兆言短篇小说编年》;长篇小说《一九三七年的爱情》《花煞》《别人的爱情》《没有玻璃的花房》《我们的心多么顽固》《很久以来》《刻骨铭心》;散文集《流浪之夜》《旧影秦淮》《叶兆言绝妙小品文》《叶兆言散文》《杂花生树》《陈年旧事》等。

本书为当代文学大家叶兆言*新创作的首部人生随笔集。是出身文学世家的作者叶兆言(其祖父是著名家、教育家叶圣陶)的一部直面现实的人生自传。首次真实、详尽地回顾了自己丰富多彩的成长岁月、人生经历、爱情、亲情、友情等;袒露了中国经典家族与周恩来总理、越南领袖胡志明等伟人鲜为人知的深厚友情和交往。本书凝练了作者对于物质现实与彼岸世界,肉身与灵魂统一的思考,处处闪烁着作者追求清明平和的生活的人生智慧。

注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。

由本网站发货的订单,在订单发货之前可以修改,打开“订单详情”页面,若已经出现物流信息,则表示订单无法修改。

您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。

如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮,若已经有物流信息,则不能取消订单。

本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。

在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,您也可以直接致电。

同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系标准查询网在线客服。

登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。

一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成。

首页 | 关于我们 | 联系我们| 友情链接| 手机商城| 企业文化| 帮助中心|

© 2016-2024 标准查询网 版权所有,并保留所有权利。联系地址: 海淀区后屯南路26号专家国际公馆5-20室 Tel: 010-62993931 E-mail: 2591325828@qq.com

ICP备案证书号 : 京ICP备09034504号

好评度